まちづくり委員会 2024年度

第33回全国まちづくり会議in松江

日時 :令和7年1月31日(金)・2月1日(土)

場所 :松江市民センター・白潟地区・興雲閣

出席者:2名(岐阜県から) 全体参加者114名

松江市民活動センター クロストークの様子

昨年までは「まちづくり会議・全国まちづくり委員長会議」として開催されていましたが、今年度から全国まちづくり委員長会議の本来の趣旨である意見交換がより活性化されることを期待して「全国まちづくり会議」と形態を変更したそうです。それに伴い全国7ブロックの6まちづくり部会長の皆様にも出席して頂けると良いとの考えだそうです。

1日目は開会・挨拶の後、クロストーク「白潟地区のまちづくり」、その後、白潟地区のまち歩き、最後は懇親会がありました。

クロストークのパネラーは白潟地区のまちづくりに携わっている7名、コーディネーターが2名で行われました。昔は商業で栄えていたそうですが、現在は通過されるまちとして認識して、再び稼ぐ力のあるまちへという未来へのビジョンをもって、進んでいることがよく分かりました。話し合いだけではなく、「妄想=構想」として5年でここまでと期限を決めて有言実行という流れで、またコーディネーターが入るとコーディネーターがいなくなった後には活動が下火になってしまいますが、地元が本当に好きだと思っている方達が集まっているのが素敵だと思いましたし、松江市の都市政策課の方も協力に積極的であることが印象に残りました。

次はA班からE班まで分かれてまち歩きをしました。主に活動の中でリノベーションをして店舗を構えている場所23カ所を中心に回り、所々に昔からある神社やお寺、長屋が残っているところも回りました。また、山車は色々な地域で聞きますが、鼕(どう)(=太鼓)宮がそれぞれの町内にあり松江鼕伝承館では鼕を見たり祭りの様子を音声で聞くことが出来ました。

衝撃的だったのは人参方役所跡で、門の扉はもうないそうですが、屋根が残っており、柱は両脇の建物の柱として使用されているそうです。両脇とも異なる持ち主だとかで、いつの時代にどのような経緯でそういう建て方になったのか、もっと詳しく知りたかったです。

最後は出雲ビルを見学し、説明を受けました。100年前の1925年に松江で最初に建てられた鉄筋コンクリートの建物で、古い建物だからと取り壊されるところを持ち主が頑として壊さずに残してきたそうです。その意思を若い人たちが継ぎ、建物を活用しているのはとても良い循環だと思いました。

長屋の一部をリノベーションした店舗 松江鼕伝承館内部

人参方役所跡 出雲ビル

2日目は、10グループに分かれて ワールドカフェ形式のワークショップが行われました。

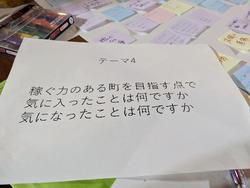

1日目にまち歩きをした白潟地区について「気に入ったこと」「気になったこと」「これからどうやるか」等テーマを決めて意見交換をしてその内容を発表しました。

この白潟地区の活動は「しらかつ」と呼ばれています。そこにはキーマン(老舗、長老)となる人がいてそこから若者へと続き、エリア全体の活動になっていったようです。皆さんとても地元愛が強くやる気と熱意を感じました。私はワークショップで観光とこの地区の関りが浅いこと、経済的な成り立ちは大丈夫か、儲かっているのか、まだ始まって2年なので5年計画ののちどのような結果になっているかなど気になりました。観光については松江は松江城と宍道湖にお任せで他に無いこと、街中のサインなど観光用の案内が少なくまたわかりづらいこと、駅から主要道路からのアクセスが悪いことなどが意見として出ていました。

私のグループはD-1ではこの地区の特色である、「抹茶」「和菓子」「和服」などをコンセプトに稼ぐ力のある町を目指す「ヘンタイ!お茶文化」というタイトルでまとまりました。「ヘンタイ!」というワードはこの地区の活動を担う人たちを表す褒め言葉です。

なおワークショップが行われた会場は島根県指定有形文化財で歴史的風致地区形成建造物の興雲閣でした。興雲閣は明治36年に竣工した松江市の歓迎所として活用されている建物です。

ワークショップのテーマ ワークショップまとめ

会場:興雲閣(松江市) 会場の様子